京都 細見美術館の「春画展」

2月6日より、京都の細見美術館で行われている「春画展」。

昨秋、東京の永青文庫での開催時

数カ月で10年分の入場があったとか…

性別・年齢などそれぞれに興味の内容は違えど

古来からひとの欲は変わらずといったところでしょうか。

春画の伝統は京都、ということで

京都展だけの展示もあり、

笑いも盛り込まれたユニークな展示内容でした。

特に展示冒頭の

平戸千里ヶ浜温泉 ホテル蘭風所蔵「相愛の図屏風」

かつて平戸のお殿様のものだったという

その大きさの迫力

子細に描かれた着物の柄の美しさは言わずもがな。

対になっている文字の躍動感も素晴らしいものです。

しかし、

局部も同じく大きく子細に描かれており…

これを囲んで宴会していたというから

笑いがこみ上げてきます。

なんと大胆で、ばかばかしいことでしょう。

東京展と同じく、

ひとつひとつをじぃ~っと凝視しているおじいちゃまも居られましたが

昨夏天王寺で行われた肉筆浮世絵展同様、

その時代ならではの耽美な世界にひたることができました。

そうそう、私の感覚がずれているからなのかわかりませんが、

入場者の男女比が話題になることをとても不思議に感じています。

ことさらな讃美も不要ですが、

そんなに貶めたり過敏になることもないと思いますよ。

「女性一人で入場したらどう見られるかが心配で…」という方もおられましたが、

心配しなくても誰もあなたのことなど見ていません。

みんな自分の興味に夢中ですから。

でも、もしも安心材料が必要なら…

美術館の方が仰るには、男女比は半々、

東京よりも京都の方が女性の入場割合が多いそうですよ^^

2日間限定「女性のための春画サロン」

さて、この開催にあわせて

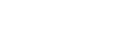

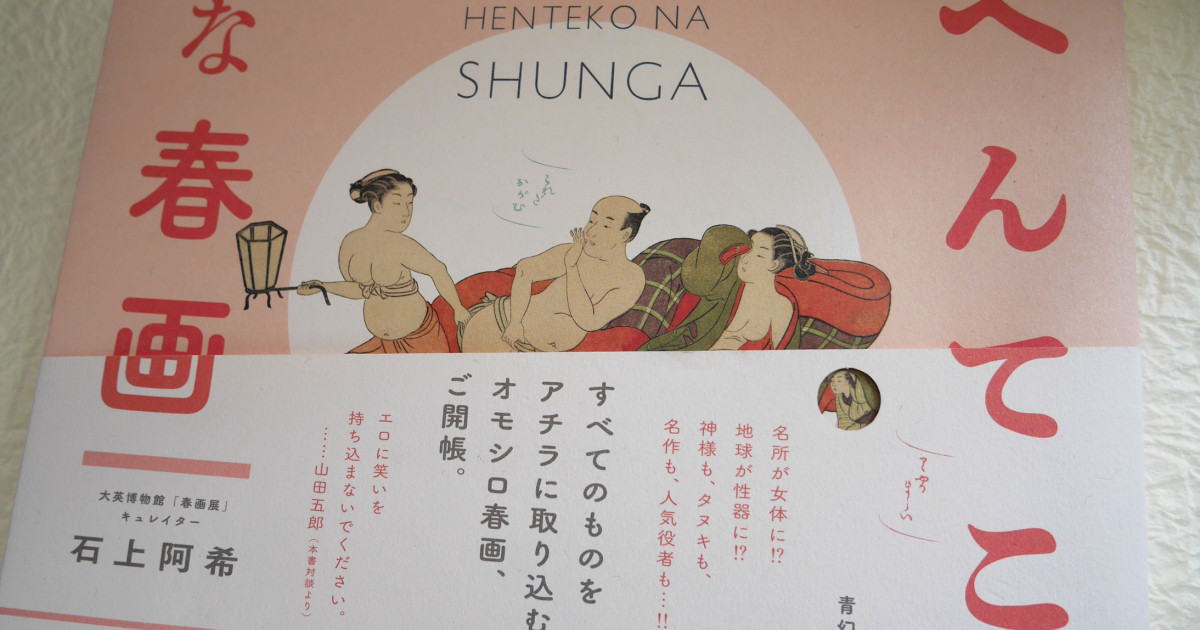

大英博物館の春画展キュレーターを務められた

石上先生を講師として、

「女性のための春画サロン」がひらかれました。

約20名で

「笑い絵としての春画、艶本」と題したお話を聴講。

先生が春画に興味を持ったきっかけや

その当時の風俗文化、

外国人の視点など

日本特有のおおらかで美しい作品が生まれた背景を知りました。

特に「誰が春画をながめるのか?」というお題では、

「艶色水香亭」や「逢夜雁之声」など

知識なしには発見しえない

さまざまな交わりの愉しみが!!

この当時西洋では、

映画「ヒステリア」の時代あたりか~と膝を打ったり、

まさにリバーレース機がイギリスで発明されたその同年!!

など、

自分のフィルターと重ねることで興味が高まり、

理解も深まったような気もしました。

(余談ですが、

今もう一度やってみたらもっと盛り上がりそう!)

大英博物館での会期中、

ワークショップ参加者から挙がった

「逢見八景」で女性器を正面から美しく描くことへの感嘆など、

たくさんの発見がありましたが、

春画を受け止める社会の変容を最も顕著に感じたのが呼称。

偃息図(おそくず)、枕絵、笑い絵、つがい絵、

艶本、絵本、笑本、会本、咲本(えほん)

字面からも

楽し気な様子がうかがえるものが

明治以降

醜画、怪画、淫画と変化しています。

この辺の裸、性への価値観の変化は

フォスコ・マライーニの著書と部分的にリンクするなぁと納得。

そして、100年が巡り

春画展が行われているとは!なんとも興味深いものですね。

「春画サロン」の聴講を終えて

いま、インナーの業界では

昨年あたりからじわじわとイタリアのXo-luxory

フランスのMaison Close

などのプレイフルランジェリーがトレンドです。

伊勢丹新宿店でもピックアップされています。

遊び心のあるエロティックさ、だけどシック

そして、女性自らが選びとるという点は

春画に近いものがあるとも感じます。

それを許容する社会の変化も。

なんでもあけすけや美化することがよいとは言いませんが、

時の流れとともに変わる価値観を楽しみたいもの。

芸術や学術とも異なる、

おおらかな楽しみ方として

石上先生の「へんてこな春画」は読みやすく、

タイトルのとおり笑える要素満載でした。

面白くて、ためになる時間を過ごすことができましたので、

うれしくて書籍とともに記念写真を…

石上先生、本当にありがとうございました。